防護服可無需消毒重復用?水凝膠就地殺毒!

以有機磷為基礎的神經毒劑是人類已知毒性最強的化學物質之一。近日,細胞出版社旗下期刊《化學催化》在線發表了一項研究,美國西北大學的科學家開發出一種與鋯基金屬有機框架(MOFs)集成的水凝膠,可以快速降解化學戰中使用的有機磷類神經毒劑。

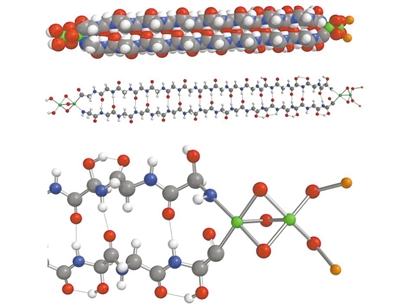

“該研究工作在鋯—有機物分子骨架中,增加了聚乙烯亞胺環氧化物的交聯,開發出一種在通風條件下也能夠維持的水凝膠,可以近乎瞬時水解幾個典型有機磷神經毒劑,實現對接觸面上的解毒,這都是在上一個2018年同類實驗基礎上的創新,代表向著生產用于實際條件下神經毒劑瞬時解毒的防護裝備邁出了關鍵一步。”中國科學院遺傳與發育生物學研究所生物學研究中心高級工程師姜韜在接受科技日報記者采訪時表示。

毒害機理類似殺蟲劑

神經毒劑往往令人聞之色變,那么以有機磷為基礎的神經毒劑是如何對人類產生毒害的?

對此,姜韜解釋,有機磷(Organophosphates,OPs)是一類化學殺蟲劑的統稱,其主要的作用是對昆蟲的乙酰膽堿酯酶(AChE)進行共價修飾,產生對酯酶水解乙酰膽堿的抑制作用。

“動物的神經傳導依賴神經突觸之間的神經遞質——乙酰膽堿與其受體的作用。正常情況下作為神經遞質的乙酰膽堿,在神經突觸間起作用,乙酰膽堿由合成的細胞分泌后激活臨近的細胞表面的乙酰膽堿受體,將信號傳遞下去,并立即被乙酰膽堿酯酶水解掉,以便受體可以接受下一次釋放的乙酰膽堿激活。”姜韜說。

姜韜分析,如果乙酰膽堿酯酶與有機磷農藥結合,導致活性喪失,乙酰膽堿就無法被及時去掉,突觸部位大量乙酰膽堿積累,突觸后膜的乙酰膽堿受體不斷地被激活,突觸后神經纖維長時期處于興奮狀態。同時,突觸部位正常的神經沖動傳導也就受到阻塞,中毒后的昆蟲會立即出現肌肉等組織的高度興奮、痙攣,最后癱瘓、死亡。

實際上,對乙酰膽堿酯酶的研究已經有70多年的歷史,有超過2萬篇相關科學論文成果。

“人類的乙酰膽堿酯酶與昆蟲的差別還不夠大,很多有機磷殺蟲劑對人類也有神經毒害作用,而且有可能會被皮膚吸收,這也就讓人擔心會被用于化學武器。比如,二戰期間被納粹德國嘗試投入生產的沙林毒劑就是如此。”姜韜指出。

物理防護是首要防線

面對有機磷神經毒劑,人類通常使用物理防護,藥物解毒。

姜韜解釋,人類對于有機磷農藥的防護,首先是物理防護,比如用防毒面具,甚至全身性防護服防止毒藥的吸入及其與皮膚的接觸。

對于中毒的高等動物而言,有機磷農藥首先毒害的是肝臟和腎臟,并帶來劇烈腹痛,同時還會毒害大腦,之后心臟機能也會受到傷害。

專家分析,有機磷農藥可因食入吸入或經皮膚吸收而產生中毒。其中小兒意外中毒較為多見,原因多為誤食被有機磷農藥污染的食物(包括瓜果蔬菜、乳品、糧食,以及被毒死的禽畜水產品等);誤用沾染農藥的玩具或農藥容器;不恰當地使用有機磷農藥殺滅蚊蠅、虱蚤、臭蟲、蟑螂,及治療皮膚病和驅蟲;母親在使用農藥后未認真洗手及換衣服而給嬰兒哺乳;用包裝有機磷農藥的塑料袋做尿墊或用噴過有機磷農藥的田頭砂土填充“土包褲”代替尿墊;在噴過有機磷農藥的田地附近玩耍引起吸入中毒等。

因此,姜韜說,我國政府農藥主管部門,已有序禁止使用毒性較高的有機磷農藥。

“有機磷農藥中毒后,可以盡快使用解磷定等藥物解毒,它可以將有機磷修飾的部分再從乙酰膽堿酯上去除掉,大致恢復乙酰膽堿酯的數量和活性,不過人類的乙酰膽堿酯被相應有機磷化合物共價修飾后的復合物會隨時間進一步發生結構的不可逆改變,這一改變稱為老化,老化后的乙酰膽堿酯酶便無法恢復活性。如果有機磷農藥毒性較低,劑量有限,組織沒有壞死,肌體沒有死亡,還可以靠細胞表達出新的酶分子徹底替換掉,逐漸恢復正常。”姜韜說。

2018年,一個由美國陸軍化學生物專家參與的項目首次報道其系統地研究使用MOFs進行有機磷化合物的溶劑解的有效性。

“結果表明,使用以鋯為中心金屬的有機骨架甲醇凝膠,可以溶劑解模擬化學武器(化學戰劑)的幾種有機磷化合物,而不會消耗這個鋯—有機物骨架化合物,即原本作為結構框架的鋯—有機物骨架居然同時具有對有機磷溶劑解的催化劑的作用,這應該算是一個意外收獲。”姜韜說。

新材料便于用在防護服上

今年,美國西北大學化學和國際納米技術研究所、美國陸軍作戰能力發展指揮化學生物中心以及西北大學化學和生物工程系合作發表論文,題為《鋯基金屬—有機骨架水凝膠復合材料近瞬

時催化水解有機磷神經毒劑》。

與現有的粉狀MOF吸附材料不同,這種水凝膠材料不需要添加水,因此更便于用在防護口罩或服裝上。西北大學化學教授、論文通訊作者OmarFarha說:“在最近的全球沖突中化學武器的使用,反映出急需個人防護裝備,以及大規模銷毀化學武器儲備的緊迫性。在這項工作中,我們將MOFs和含胺交聯水凝膠整合到布料中,以建立適當的微環境,進而促進神經毒劑的快速降解,并提供實時保護。”

雖然MOFs之前已經證明了其在實驗室中快速分解有機磷制劑和類似模擬物質的能力,但事實證明,這些粉末吸附劑很難直接集成到防護布中。當神經毒素與鋯6簇結合時,通常會使粉末和纖維復合催化劑失活。這一缺陷要求使用堿性溶液來再生MOFs的催化位點,這不會阻止MOFs被用于消除儲存的化學武器,但會阻礙它們在穿戴防護裝備中的使用。

為了克服這一挑戰,Farha及同事設計了一種基于MOF的織物復合系統,該系統使用胺基水凝膠中的水來分解神經毒劑。

“表面含有這種水凝膠的防護服,能夠水解接觸到的有機磷戰劑,意味著表面防護服不需要消毒,只需確保凝膠里的水分就可以重復使用。這相比通常的防護服必須消毒和徹底清洗并驗證后才能重復使用具有一定優勢。”姜韜解釋。

“該研究發源自金屬有機化合物化學,從上世紀60年代以來不斷發展壯大,分支出金屬有機化合物,過渡金屬有機化合物,金屬簇化合物,過渡金屬簇合物,金屬—有機骨架合物等,從純基礎研究,發展出了具有實用意義或潛在功能的全新分子產品。”姜韜指出,這表明了科技發展的一個重要特點,進行基礎研究時不知道明天會發現什么,更不知道未來發展還會帶來什么,科學家研究和升級一個分子的結構,還會帶來意外的新功能,科學與技術交相促進相得益彰,不斷獲得理論和創新成果。