全球航天探索大會:空天飛機2030年試飛,擬在2025年完成關鍵技術攻關

|

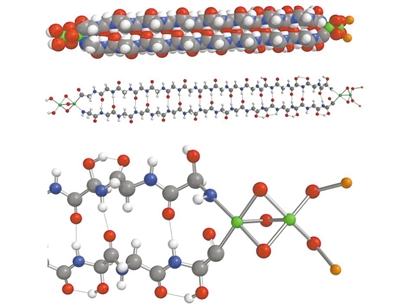

| 我國天地往返飛行器模型。 資料圖片 |

在2017年全球航天探索大會上,中國航天科工集團公司副總經理劉石泉透露,我國正在研發水平起降、可重復使用的天地往返飛行器,并已完成發動機等多項關鍵技術地面試驗,取得顯著進展。這被稱為“騰云工程”計劃,擬在2025年完成關鍵技術攻關,2030年完成兩級入軌空天飛行器技術驗證試飛。

起降飛行更加自由

“騰云工程”所提出的天地往返飛行器,實際上也被稱為空天飛機,是一種新型及大部分國家在研究及發展階段的航天運輸系統。空天飛機是跨大氣層飛行器中的一種,能夠快速在地面、平流層、臨近空間以及近地軌道之間穿梭,攜帶有效載荷執行空天任務。其起飛方式與普通飛機一樣,能從機場跑道水平起飛,通過組合動力或者多級形式快速進入臨近空間,并以12—25馬赫的速度在海拔30—100公里上進行高超音速飛行,還可以直接加速進入地球軌道,成為航天飛行器;返回大氣層后,像飛機一樣在機場著陸,成為自由地往返天地之間的運輸工具。

跨大氣層飛行器不僅可自由往返于大氣層內外,而且還能重復使用,目前世界上已投入使用,并已完成多次在軌飛行的空天飛機只有美國的X—37B。

航空和航天是兩個不同的技術領域,代表就是飛機和航天飛行器,他們分別在大氣層內、外活動,航空運輸系統是重復使用的,航天運載系統一般是不能重復使用的。而空天飛機能夠達到完全重復使用和大幅度降低航天運輸費用的目的。

按照定義,飛行高度在海拔80—100公里以上的飛行器可被稱為航天器,這個高度也是電離層所覆蓋的區域,其空氣密度非常低,傳統的航空器最大飛行高度被限定在海拔40公里左右,主要依賴于空氣動力學原理來設計,超出這個高度后空氣動力效應基本不起作用,因此海拔40—100公里的高度被認為是連接大氣層和外太空的臨近空間,這也是現階段跨大氣層飛行器進行巡航機動飛行的主要高度。在不同的高度之間,不同的飛行器所需要的設計原理完全不同,而空天飛機就是要打破這一界限,實現跨界融合,同時具備兩個不同空域的飛行能力。

采用兩級動力入軌

相比于航空動力或者航天動力,空天飛機的動力系統由于要考慮兼顧兩者,就必須更加復雜,因此目前世界上任何一種單一類型的發動機都難以勝任。而我國正在研發的水平起降、可重復使用天地往返飛行器,是采用兩級入軌技術。

實際上,空天飛機大多數會選擇依靠大型載機發射起飛,因為依靠大型載機平臺,可以實現從傳統的機場起飛,而空天飛機自身則使用火箭動力推進。空天飛機由載機攜帶,在一定的高度上釋放發射,可以大幅簡化對助推級的性能要求。此外,因為載機本身已經給予了空天飛機一定的勢能和動能,因此空天飛機可以減少推進劑攜帶量,降低自身重量或者攜帶更多有效載荷。而且,此類空天飛機的火箭尾噴管不需顧及海平面至準真空環境的變化,有利于提高發動機的比沖,可在其飛行包線內的任意一個高度和速度上進行發射。

組合體起飛時,只需使用載機上低速性能最高的航空渦輪發動機提供動力。當組合體抵達海拔30公里高度時,空天飛機脫離載機,由于該空域還在大氣層內,空氣雖然稀薄但仍能為發動機的工作提供效用,因此,在這一階段空天飛機可以使用高速沖壓發動機提供動力;當空天飛機飛至大氣層邊緣時,則采用不需要空氣也能工作的火箭發動機,飛出大氣層。

目前,所有跨大氣層飛行器并不能真正實現依靠單個飛行器發動機就能從地面到太空的飛行。當然,有人會說航天飛機可以實現,但是航天飛機仍然是一套火箭發射系統,垂直發射,且是兩級入軌系統,雖然可以重復使用,但重復次數也是有限。航天飛機與空天飛機最大的不同就是起飛方式,空天飛機可以水平起降。

高超音速飛行考驗隔熱能力

要在海拔30公里的高度上以至少8馬赫的速度進行高超音速巡航,因此空天飛機必須具有適合進行長時間、高空高速飛行的氣動外形,尤其還要兼具水平起降和大氣層內的飛行能力。跨大氣層飛行器也具有傳統的航空飛行器特點,在大部分的飛行包線內,跨大氣層飛行器可進行高超音速飛行,而在飛行過程中會產生各種極端的氣動現象,如高溫擾動、薄激波以及熵邊界層等,這些氣動現象很大程度上影響著跨大氣層飛行器的飛行品質。特別是熵邊界層是一種強漩渦區域,形成的漩渦干擾非常明顯,對斜激波可產生較大的誘導速度和熱力學梯度,會使高超音速飛行器的氣動設計變得復雜。

由于跨大氣層飛行器與普通的航空器不同,飛行高度和速度存在巨大的變化,隔熱結構和機身材料上需要特別講究,高超音速的飛行過程中氣動加熱是十分明顯的,頭錐和機翼前緣溫度可達到1400℃以上,其耐熱材料需要具備較高的導熱率,碳復合材料使用的比例還會更高。

未來臨近空間爭奪戰的主力

可以從普通機場水平起降,可以重復使用,再加上從地面到地球軌道的廣闊飛行包線與高超音速的飛行速度,以空天飛機為代表的天地往返飛行器,具備反應速度快的特點:起飛后迅速進入臨近空間進行高超音速飛行,還具備快速介入和脫離戰區的能力,能大幅提升未來戰爭中空襲的突然性。在作戰用途上除進行全球打擊外,還可以作為天基激光反導平臺,摧毀敵方彈道導彈或航天器,甚至還能在全球范圍內實現軍用物資的快速補給或兵力投送。由于跨大氣層飛行器的飛行速度至少在8馬赫以上,目前世界上的主流防空導彈很難達到這個速度,加之臨近空間大氣稀薄,許多航空器無法在這一高度上活動,因此跨大氣層飛行器不僅能在敵方的防空導彈打擊范圍之外活動,還可以給敵方巨大的心理壓力。

此外,空天飛機將在爭奪制天權作戰中擔任主力。未來作戰的模式將隨著跨大氣層飛行器的加入而改變,需要涉及航空和航天兩個高度、兩種空間作戰,特別是制天權的爭奪將成為未來戰爭中的主要焦點。對于裝備先進軌道平臺武器系統或大氣層內超遠程攻擊武器的一方可獲得非常大的主動權,從大氣層內的作戰飛機到軌道上的衛星都可作為潛在攻擊目標。即便是載機平臺攜帶的空射型跨大氣層飛行器,其機動性也較強,從軌道返回后可在橫縱兩個方向上進行大范圍的活動,對敵縱深目標進行秘密偵察。

■鏈接

始于上世紀

60年代的

空天飛機探索

空天飛機的探索,始于上世紀60年代,發軔于美國。由B—52載機攜帶釋放的X—15驗證機飛行高度達到了108公里,飛行速度超過了6.7馬赫,其機身表面覆蓋的為合金涂料可抗1200℃的高溫。X—15的早期飛行方案使用兩臺XLR—11火箭發動機,后改為使用XLR—99火箭發動機,并在機翼下方增加了兩個液態氧燃料罐,可以增加60秒的飛行時間。

上世紀80年代中期,受美國“阿爾法”號永久性空間站計劃的刺激,一些國家對發展載人航天事業的熱情普遍高漲,積極參加“阿爾法”號空間站的建造。美、英、德、法、日等國紛紛推出了可重復使用的天地往返運輸系統方案。

美國在1986年提出的X—30國家空天飛機計劃被認為是一個標桿性的設計,其提出單級入軌、水平起降,但并沒有實現。

軌道科學公司在1995年研制的X—34則是另一種符合當前技術現狀的跨大氣層飛行器,X—34計劃中所使用到的翼身組合氣動、熱防護系統、自動著陸等都是驗證跨大氣層飛行器的關鍵技術,在1999年至2000年之間,X—34進行了自動著陸系統、風洞測試、載機攜帶等論證,對機身結構、復合材料低溫存儲箱、熱防護系統等關鍵子系統進行了測試。

X—34的發射方案也具有極強的借鑒意義,其由L1011載機在1.1萬米高度上釋放,投放速度在0.7馬赫,只到安全距離確認后解鎖X—34上的舵面,發動機點火后開始加速爬升,全程最大飛行速度可以達到8馬赫,最后自動著陸。然而,X—34計劃于2001年被取消,2架原型機一直存儲于NASA德萊頓飛行研究中心。

2010年4月22日,美國空軍花費10年研制的全新“空天戰機”X—37B首次試飛。這種外形和功能都酷似小型航天飛機的飛行器將通過火箭送入軌道環繞地球飛行,然后再以滑翔方式返回地面。據悉,該機從佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地升空,并且在加利福尼亞州著陸。之后又進行了多架次的起飛與返回試驗。

雖然X—37B由火箭發射進入太空,并不是像大多數人想象的空天飛機那樣水平起飛,但這仍然是第一架既能在地球衛星軌道上飛行、又能進入大氣層的航空器,同時結束任務后還能自動返回地面。