數字化時代 用AI技術為“智慧養老”護航!

“現在電視都變得智能了,想看什么電視劇就能對它喊什么,‘播放《奔跑吧》’,不用再像原先每天要定時守著,還能快進和后退,不想看的直接跳過。”56歲的韓阿姨在電視前感慨道,但這一系列有“溫度”的硬科技。的操作對她來說并不容易。

“(我的)眼睛有些花了,遙控器上的小字看不清楚。看個電視兩個遙控器來回換,也不知道遙控是管什么的,還擔心按壞了。看節目時用遙控器,經常看不出選中的框框跑哪去了,還沒家里7歲8歲小孩弄得流暢,按幾下就能出來。不過現在語音也很方便,我按著這個鍵,想看啥就說啥。”

現實中,有和“韓阿姨”類似煩惱的老年人還很多,他們有的對新的智能硬件、新技術保持著好奇和學習的態度,有的是被動接受但對新技術無感知,還有的接觸不到新技術或抗拒使用。

54歲的宋叔叔表示自己愿意接受新鮮事物,技術也給自己的生活帶來了便捷性。

“我家孩子平時比較喜歡搗鼓電子產品,他們在北京工作,回家的時間很少。但每次回來,都會買一些有意思的產品,像攝像頭、智能屏、智能手環、血壓儀、智能插座等,有的我們在手機上就能直接控制,像血壓儀我們使用后的數據也會同步到他們手機上,這樣他們也能放心踏實地去工作。”

在北京工作的李大爺表示:“如今在疫情的影響下,到哪都需要掃健康碼和行程碼,手機基本不離身。”除工作時間外,李大爺告訴DoNews,自己每天能看4個小時左右的手機,微信、抖音、支付寶等APP是打開最多的軟件,充實了自己的日常生活。在數字化時代,數字技術不僅是生產力工具,還極大提升老年人生活的幸福感。

騰訊銀發科技實驗室項目負責人王楠告訴DoNews:“近年來,已經有越來越多的老年人使用微信、全民K歌等社交及娛樂工具,特別在一線城市,老年人對互聯網和數字技術的接受程度非常高。我們曾在深圳市社區里做過一些養老社區的助餐,在這些助餐里面享受政府提供助餐服務的老年人基本上都是七八十歲以上的老人,幾乎每個人都會微信和微信支付。而且他們對于這種技術應用,接受程度也非常高。”

“瀏覽新聞資訊”“觀看視頻”“玩手機游戲”都在悄悄改變老年人群體的生活狀態。今年2月25日,中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布第49次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》指出,老年群體加速融入網絡社會。得益于互聯網應用適老化改造行動持續推進,老年群體連網、上網、用網的需求活力進一步激發。截至2021年12月,我國60歲及以上老年網民規模達1.19億,互聯網普及率達43.2%。老年群體與其他年齡群體共享信息化發展成果,能獨立完成出示健康碼/行程卡、購買生活用品和查找信息等網絡活動的老年網民比例已分別達69.7%、52.1%和46.2%。

為了讓老年人更好地融入數字時代,今年517世界電信日將主題定為“面向老年人和實現健康老齡化的數字技術”,重新審視電信業的發展。也許我們的數字技術發展得太快了,需要等一等老年人,甚至為他們“量體裁衣”,讓他們不至于在新時代落伍,而是能夠享受技術帶來的便利和幸福。

用AI技術為“智慧養老”護航

國家統計局數據顯示,2021年末我國60歲及以上人口2.67億人,占總人口的18.9%,65歲及以上人口2億人,占總人口14.2%。根據國際標準,這兩個數字意味著我國正在進入老齡化社會。

與之伴隨的是老年人的養老問題,在人口加速變革的當下,未來康養市場消費潛力將進一步被激活。據CRIC預計,2022年養老產業規模將突破9萬億元,2025年將實現12萬億元。近年來國家也從政策方面加大養老的支持力度,破解行業痛點和促進產品加速發展。國務院印發的《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》,提出“大力發展銀發經濟”,加快推進互聯網、大數據、5G等信息技術和智能硬件在老年用品領域的深度應用。

從近幾年的技術發展來看,“用技術關懷老年健康”早已成為眾多企業重點研究的課題。

騰訊作為科技公司,2017年底已開展養老方面的探索,2021年提出“可持續社會價值創新”戰略,正式設立銀發科技實驗室,王楠表示:“通過科技化手段,有效助力解決養老問題是實驗室的初衷和愿景。”

早在2018年,深圳市政府、民政局邀請騰訊共同推動深圳市養老護理院機制體制改革和智慧化探索,騰訊隨即成立了智慧養老項目組。當時技術團隊對機構養老院做了大量的調研,發現老年人的摔跤跌倒是大部分養老院的最大痛點。而對應的護工、護理人員卻非常少,依靠護工的日常巡護來發現安全隱患力量有限。因此,如何通過科技手段、AI能力守護老年人安全,成為團隊的首要突破口。

2019年,在騰訊技術團隊的積極探索下,基于騰訊云微瓴等產品打造的“AI智能養老監護系統”在深圳市養老護理院正式上線。這是一套依托于智能攝像頭和AI姿態識別的視頻監護系統,安裝在養老護理院的多個公共空間內,猶如一位“隱形護理員”。當系統發現老年人跌倒時,會自動識別老年人姿態,實現秒級響應自動報警,讓老年人得到及時救治。在起居室、浴室等私人環境,則使用深度傳感器的檢測模式,在提供保護的同時,又注意保護老年人的隱私。

回顧這兩年監護系統的成長過程,王楠感慨道:“這個系統是我們團隊‘摔’出來的。”AI除擁有強大的算力外,還需要深度學習,為保證AI計算的準確性,團隊里每一個人都在現實環境下模仿老年人不同情形下的摔倒,甚至在不同光線下進行試摔,正向摔、側向摔、仰面摔、花式摔,把每個角落都摔了個遍,讓AI后臺的數據不斷積累。

經過不斷迭代,目前算法的準確率已從85%提高到90%以上,系統也已升級到2.0版本,老年人可以根據實際需求選擇攝像頭的擺放位置和角度,還加入了語音檢測能力,讓老年人可以通過語音呼救來觸發告警模式。

中國鄉村的高齡獨居老年人也是騰訊“隱形護理員”重點關注的群體之一。騰訊正在和中國電信開展合作,將AI能力與中國電信鋪設在鄉村的攝像頭相結合,守護鄉村老年人的安全,預計今年底將覆蓋廣東、廣西、湖南等試點省份。

除了視頻監控能夠有效解決養老難題外,智能機器人也登上了智慧養老的舞臺。

優必選科技作為人工智能與機器人領域的新銳企業,在去年年底與招商蛇口旗下的招商觀頤達成數智康養生態戰略合作。優必選科技告訴DoNews,雙方合作的蛇口招商觀頤之家二期,為老年人們提供輔助鍛煉、智慧陪伴、自助遞送等服務,推進智能機器人在醫療輔助、健康監測、疾病篩查、養老陪護、日常照料、認知癥照護等場景的應用。

針對老年人對智能機器人的接受程度,優必選科技表示,老年人對智能機器人的使用和評價明顯都非常積極,一方面希望通過學習新鮮事物來實現價值感,另一方面通過和智能機器人的互動追求精神陪伴和提升生活質量。

此外,優必選科技認為未來十年或更長時間,國內對護理、康養、醫療的需求會持續爆發,并長期維持在高需求水平上,在勞動力短缺的當下,智能機器人協助人,甚至在一些特定場景替代人將成為大勢所趨。

不過,在推動智能機器人應用設計研發過程中,有三大技術難題。首先,康養行業的標準尚未完善,需要做大量的調研和落地驗證,迭代開發需求;其次,在滿足老年人的物理和心理需求的過程中,如何保障老年人的安全和隱私是技術開發的重點和難點;再者,如何讓機器人提供好互動、陪伴、遞送、助行等服務的基礎上,實現輔助翻身、助浴等更復雜和更具挑戰性的任務,也是技術上需要突破的難點。

不難發現,目前智慧養老服務作為一種新興業態,AI為該產業帶來了無限可能。但無論是技術創新還是發展模式還處于探索期,養老的藍海市場未來或將吸引更多的企業進入深耕,讓智慧養老更“智慧”。

技術讓銀發族“潮”起來

能夠輕松使用APP,是老年群體邁入網絡的第一步。

2020年11月24日國務院辦公廳印發《關于切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案》,工業和信息化部印發《互聯網應用適老化及無障礙改造專項行動方案》,方案決定自2021年1月起,在全國范圍內組織開展為期一年的互聯網應用適老化及無障礙改造專項行動,著力解決老年人、殘疾人等特殊群體在使用互聯網等智能技術時遇到的困難。但適老化改造永無止境,今年2月28日在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上,工業和信息化部部長肖亞慶表示,今年還要繼續做好APP治理和適老化改造兩個方面的工作。

數字技術不僅要“硬”也要有“溫度”。百度繼推出“看聽模式”后,又在智能屏產品上推出了“長輩模式”,通過簡化界面、聚合特定內容、定制專屬客服等功能,幫助老年人獨立、便捷地獲取互聯網信息和服務;阿里巴巴在國內率先推出關愛老年人專項公益行動——“小棉襖計劃”,通過專屬熱線、視頻課程、線下課堂、實體手冊等線上線下相結合的形式,幫助老年人跨越“數字鴻溝”,同時阿里旗下的淘寶、閑魚等APP陸續上線“長輩模式”;騰訊對微信、微信支付、QQ等產品深入推進適老化和無障礙改造工作,上線適老模式及版本、適配無障礙功能。華為、小米、vivo、OPPO等企業也自發對其智能手機、智能電視等智能終端產品進行了適老化改造。

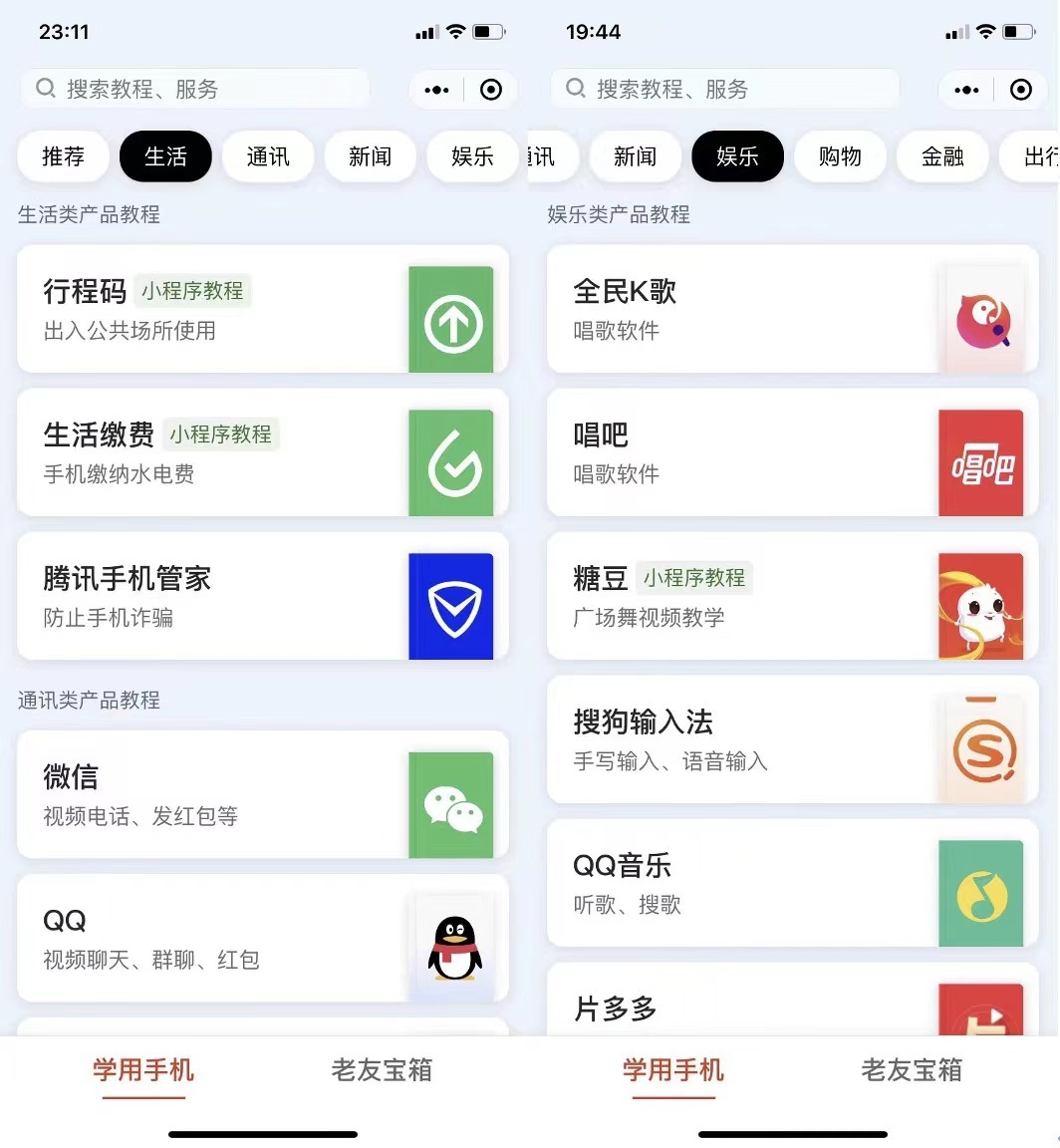

值得一提的是,去年,騰訊公益慈善基金會推出了一款專為老年用戶打造的微信小程序——“銀發青松助手”。除根據老年用戶的使用習慣,優化了字體、功能和指引外,“銀發青松助手”小程序為老年用戶量身定制了多個互聯網產品使用教程。如“如何進行視頻聊天”“怎么發紅包”“健康碼”“生活繳費”等,涵蓋了社交、娛樂、出行、醫療等多個領域。教程通過圖片、文字及音頻三種方式相互配合,指引老年人學習使用互聯網軟件應用。截止目前,已有近30萬名用戶在上面學習。

圖片來源:銀發青松助手小程序截圖

4月19日工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長羅俊杰在國新辦舉行一季度工業和信息化發展情況新聞發布會上透露,截止首季度,首批325家網站和APP完成適老化改造。

而科技既要適老,也要讓老年群體擁有“潮流范”。

隨著抖音、快手等短平臺的興起,出現了“老年IP”的新玩法。在抖音上,比較火的老年IP“我是田姥姥”“只穿高跟鞋的汪奶奶”“潘姥姥”等,各有各的人物設定,在沒有簽約任何公司的情況下,田姥姥憑借自己“碎嘴”和孫子的搞笑日常,半年漲粉2800萬,汪奶奶以多年的美體和舞蹈功底創造了稀有IP的基礎條件,打出“家庭情感+美麗氣質的組合拳”。

去年9月25日,中國社會科學院社會發展戰略發展研究院發布的《后疫情時代的互聯網適老化研究》報告中發現,老年人最常用的社交工具仍然是微信,除把微信作為通訊工具之余,老年人開始在微信中做出更多嘗試,如微信支付等。此外,在信息娛樂上,老年人的能力也大大增強,超過九成的被訪老年人會上網看視頻,超過八成的被訪老年人會上網看小說和文章。

針對不同區域老年人的數字生活,王楠稱:“隨著城市化的發展,科技的能力逐漸從一線城市輻射到二、三線城市,再到鄉村的領域。中國的老年人也會慢慢地去跨越數字鴻溝,成為數字時代的‘新生兒’。”