重大科技倫理事件如何應對和防范?

愛因斯坦曾說:“科學是一種強有力的工具,怎樣用它,究竟是給人帶來幸福還是帶來災難,全取決于人自己,而不取決于工具。”當前,隨著科學技術的不斷發展,我國科技領域倫理爭議和倫理事件時有發生,引發了社會各界的密切關注。在日前舉行的中國科學院學部2019年科技倫理研討會上,中國科學院院士裴鋼指出,科學道德和科技倫理已經成為科學技術發展的重要領域和方面。在這場以“國際背景下中國科技倫理問題的挑戰和應對”為主題的研討會上,來自國內外自然科學、社會科學、科技管理等不同領域專家學者各抒己見,直指當前科技發展帶來的全新倫理問題并探討應對之策。

新科技帶來新問題

中國科學院院士歐陽鐘燦:從20世紀50年代起,國際上開始廣泛地探討現代科學技術及其應用的倫理問題。近些年,隨著基因編輯、人工智能等新興科學技術快速發展,科學技術深刻地改變了甚至顛覆了自然進化法則、人類的生存方式、人類與自然的關系,擴展了人類對未來的想象和擔憂。倫理問題越來越凸顯,倫理的規制也越來越不可或缺。

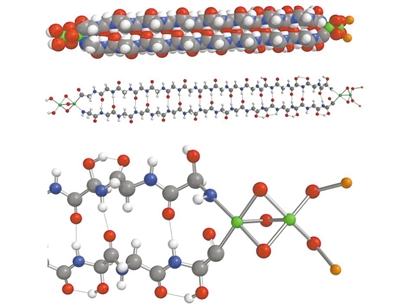

中國科學院院士許智宏:近幾年,基因編輯技術在快速發展和優化的同時,其所帶來的倫理、安全、監管等問題也引發了廣泛討論。由于編輯過的基因組難以逆轉并可以遺傳至下一代,基因編輯技術人體上進行試驗之后倫理問題和安全問題更加凸顯。

2015年4月,中山大學研究團隊成功修改了人類三原核胚胎基因組,為治療一種在中國南方兒童中常見的遺傳病——地中海貧血癥提供了可能。這是CRISPR-Cas9技術首次應用于人類胚胎編輯,由此引發基因組編輯技術倫理和監管問題的巨大爭議。2018年11月26日,中國學者賀建奎通過媒體宣布,首次利用CRISPR基因編輯技術,對人體胚胎進行了基因敲除試驗用以免疫艾滋病,兩名接受了試驗的雙胞胎女孩已經出生。我國相關管理部門已就這一事件表達了明確的立場和態度,并進行嚴肅調查和處理。

中國科學院自動化研究所研究員張兆翔:人工智能作為引領新一代科技革命和產業變革的戰略性技術,具有很強的“頭雁”效應。與此同時,這項顛覆性技術所引發的倫理風險與挑戰已經日益浮出水面。例如,人工智能其實也會表現出偏見和歧視。如果人們在進行數據標注的時候,總是將“女性”和“做家務”聯系在一起,那么人工智能就容易把一張男性在做家務的圖像識別為女性在做飯,這其實就是一種性別歧視。

此外,人工智能技術還創造出了一個“虛擬情感”世界。人工智能通過不斷學習使得自身更加符合青年人的需求,使人們覺得和機器人在一起更加舒適和自由,長此以往將會影響人的正常社交。科學不僅僅是實驗室里的探索,更承載著人類未來發展的方向。如何應對人工智能等新技術帶來的倫理問題,值得我們深思和探討。

重大科技倫理事件如何應對和防范

北京大學生命科學學院教授昌增益:科學成果的評價需要時間來驗證。當一項重要的科學發現公布后,我們不應該立刻下結論,而是要過一段時間再來評價。同時,科技倫理問題和科研誠信問題也不應該混為一談。因為科技倫理屬于共識問題,隨著人們對一項技術的認識逐步加深,觀點也會有所改變。而科研誠信則屬于科技工作者的職業道德問題,應該有明確的規范和行業準則來約束。

此外,科學研究和科學應用的標準也應該分開制定。因為科學研究的目的是了解自然規律,探索應該是無止境的,但是科學應用則需要倫理和法律來規范和約束。

華南師范大學生命科學學院教授李東風:科技倫理建設應該起到“打預防針”的作用,而不應是“事后諸葛亮”。重大科技倫理事件如何防范,我認為至少有兩方面。第一,應該從小培養學生們敬畏生命、敬畏自然的意識和觀念。在30多年的教學實踐中,我發現很多學生在做動物實驗時,缺乏對生命的基本敬畏,實驗室成了屠宰場。如果這樣的年輕人今后走上了科研的道路,很難保證其在科學倫理問題上不犯錯誤。第二,各級倫理委員會應當為科學研究和科學應用制定規范。明確科技倫理問題應該由誰來監管,如何監管,以及出現問題后如何處理。將相關工作盡量做在前面,是防范倫理問題發生的重要措施。

北京協和醫學院人文和社會科學學院教授翟曉梅:一項新技術剛出來時,經常會面臨來自倫理學界的質疑聲。從倫理學視角對新技術進行討論時,通常有兩個緯度,一是技術的安全性問題,二是根本性的道德立場問題。

隨著時間的推移和技術的進步,技術的安全性問題將會逐漸得到解決,非常典型的例子就是人類輔助生殖技術。1978年7月25日,世界上第一例試管嬰兒在英國出生。但是直到2010年,“試管嬰兒之父”英國劍橋大學教授羅伯特·愛德華茲才獲得當年的諾貝爾生理學或醫學獎。當時有媒體說這是“遲到”的諾貝爾獎,但這項技術之所以在30多年后才獲獎,正是因為一項技術的安全性是需要時間來考量的。現在,輔助生殖技術經過30多年的實踐考驗,最終掃清了倫理障礙,得到公眾的認可。

另一個緯度則是根本性的道德分歧。實際上,現在生物醫學界在討論一項新技術在道德層面存在的問題時,都會關注一個重要方面,即這項技術在投入實際應用時的社會價值。科學家在推動科學發展的過程中,要思考這項研究是否真的對患者有幫助,是否對科學知識的增長具有價值。創新不僅是科學層面的事情,更是價值層面的事情。因此,在做相關決策的第一時間,就要將創新和倫理統籌考慮,鼓勵真正具有社會價值的創新。

科技倫理問題需要全社會共同參與治理

中國科學院院士許智宏:科技倫理不只是科學家個人的責任,需要突破學科界限,需要不同學科領域專家學者以及政府、媒體和公眾共同參與科技倫理問題的防范與治理。

政府應從宏觀層面加強約束,建立明確的懲罰制度,從國家層面成立具有法律職能的權威部門,組織跨部門的倫理委員會。要對科學家強化教育培訓,了解并確認其個人和專業的道德責任,并運用到實際的科學研究中。此外,還要加強科學家與公眾的溝通對話,以及媒體的科普能力建設。

華中科技大學哲學系教授雷瑞鵬:倫理先行既有科學意義,也是必要的。新興技術的應用導向性強、復雜性高,諸多風險不僅是科學判斷,更是價值判斷。因而其中涉及的倫理需要跨學科專家來共同參與、不斷完善,并且要在研究一開始就將倫理問題考慮進去。

荷蘭代爾夫特科技大學教授杰若恩·霍溫:在歐盟相關科技創新政策中,“負責任的創新”是重要理念之一。“負責任的創新”是評估科研和創新所具有的潛在意義及所承載的社會期望的一種新理念,旨在培育和設計具有可持續性、安全性的科研和創新。同時,“負責任的創新”意味著所有社會參與者,包括科研人員、政策制定者、社會組織等在整個科研和創新過程中保持密切合作,從而更好地滿足社會期望。

中國科學院科技戰略咨詢研究院研究員樊春良:當前思考如何推進科研倫理體系建設,應該從國家治理體系建設和國家科技創新體系建設層面來考慮。我們看到,現代科學技術的一個突出特征就是它不僅涉及從事科技活動的科學家,還涉及科技成果的使用者、科技活動的管理者,更與公眾利益密切相關。科學技術的發展離不開倫理環境的建設,這個環境包括了適宜的價值觀、倫理指導原則、政策體系、法律法規、公眾教育和科學傳播等,因此需要管理部門、科學界和社會公眾共同參與治理。

中國科學院大學公共管理學院法律與知識產權系副教授劉朝:出現倫理事件時,過去往往總是由法律來事后懲罰。但是這種處理方式早已不適應現在新技術帶來的新情況。面對新技術帶來的新問題,法律和倫理應當融為一體、共同發力。比如在應對特斯拉無人駕駛致人死亡事件中,美國通過完備的法律和完善的倫理制度,表現出了對新科技的充分寬容。

同時我們也要明確,加強從業人員的倫理教育和制定相關倫理規范都是為了保護科學家,保障科研活動的順利展開,而非規制科學家。只有充分的信任與必要的監督,才真正有利于科學技術的健康發展。