進一步揭示:太陽活動區浮現過程物理本質!

來源:科技日報

?

2021-08-17 10:29:36

記者16日從中國科學院云南天文臺獲悉,該臺撫仙湖太陽觀測與研究基地研究人員,利用本臺一米新真空太陽望遠鏡以及太陽動力學觀測站的數據,探討了太陽活動區浮現過程的物理本質。相關研究成果發表在國際期刊《天文學與天體物理》上。

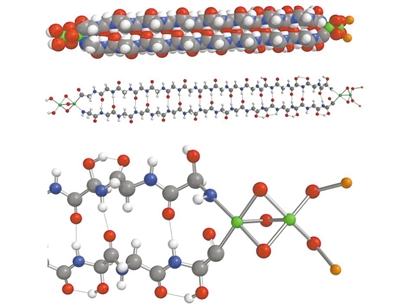

太陽活動區主要由強磁場組成,蘊含了巨大的磁場能量,也是太陽耀斑、日冕物質拋射、暗條爆發的主要發生區域。眾所周知,這些活動區中的磁場基本都是從光球底部浮現出來的,新浮現的磁場攜帶著各種光球底部的信息。深入對其研究,不僅有助于理解活動區形成和磁場起源,而且對太陽爆發活動同樣具有非常重要的意義。

有數值模擬研究表明,由于太陽內部密度分層的影響,只有強扭纏的磁通量管才能浮現到太陽表面,而弱磁場的磁通量管難以浮現出來。但有研究者則持不同看法。

針對這個問題,云南天文臺助理研究員王金成及其合作者閆曉理研究員等人,探究了一個發生在2018年8月24日至25日的反黑爾極性規律的活動區的浮現過程。

通過計算這個浮現活動區的各種演化參數和磁場參數,他們發現活動區的極性分離主要在經度方向、平均無力因子一直為正。更為重要的,通過兩種不同的辦法,得到浮現活動區在浮現過程中具有很弱的扭纏性,據此認為扭纏性弱的磁通量管同樣也可以從光球底部浮現出來,從而形成所觀測到的活動區。

此項研究獲得了國家自然科學基金面上和青年項目、中國科學院西部之光人才項目、中國科學院太陽活動重點實驗室、云南省應用基礎研究計劃項目以及科技部重大項目的支持。